In der vierteiligen Beitragsserie „Die Last mit der Last“ beschäftige ich mich mit dem Lastenheft. Hier, bei der „Geburt“ eines Projekts, legen Auftraggeber und Auftragnehmer den Grundstein für einen erfolgreichen Projektverlauf.

Die Last mit der Last – Teil 2: Wie eine Anforderungshierarchie für das Projekt entsteht

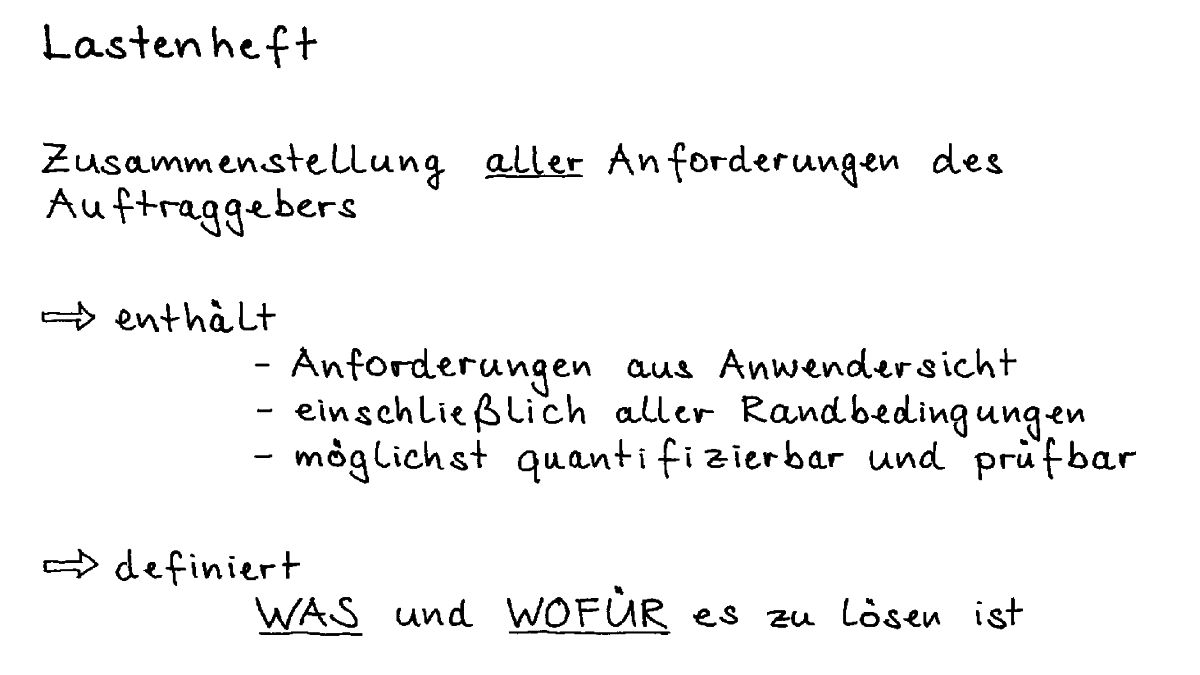

In den Teilen 1 bis 3 ist klar geworden, dass es zwingend erforderlich ist, ein ausgereiftes Lastenheft als Projektauftrag zu haben.

Ferner ist gezeigt worden, welche Lasten notwendig und bei der Erstellung des Lastenhefts erforderlich sind. Besonders großen Wert ist auf die Formulierung der Last zu legen.

Dies erscheint alles sinnvoll und nachvollziehbar. Dennoch zeigt sich immer wieder bei der Betrachtung von Projekten, dass gerade die Anforderungen unvollständig, unpräzise und mehrdeutig sind.

Obwohl offensichtlich ist, dass geklärte und präzise Lasten ein wesentlicher Schlüssel zum Projekterfolg sind, werden die Anforderungen nicht ausreichend geklärt.

Anforderungen zu definieren, wie oben beschreiben, kostet Energie, Ausdauer und Zeit. Die Beteiligten glauben, sich diesen Aufwand sparen zu können und gehen davon aus, dass während des Projekts Zeit vorhanden ist, das eine oder andere abschließend zu klären.

Oder die Beteiligten glauben, dass die Anforderungen klar sind, die sich während des Projekts als unscharf erweisen. Auch kann es daran liegen, dass dem Auftraggeber technisches Know-how fehlt, sodass dieser nicht in der Lage ist, die Anforderungen technisch festzulegen.

Neben diesen sachlichen Beobachtungen gibt es menschliche Aspekte, die hier mit herein spielen. Der Auftragnehmer möchte sich keine Blöße geben und fragt hier nicht gezielt nach. Nachfragen wird schnell als Schwäche ausgelegt.

Als Projektleitung (Auftragnehmer) ist es ratsam, sich dieser Hindernisse bewusst zu sein und diese Hindernisse zu beseitigen. Deshalb ist der erste Schritt, den Auftraggeber an die Hand zu nehmen und gemeinsam das Lastenheft zu überarbeiten oder gemeinsam aufzustellen.

Deshalb sollte ein Template oder eine Gliederung standardmäßig zur Verfügung stehen. Im Folgenden sehen Sie drei Beispiele für Lastenheft-Gliederungen.

Je nach Art des Projekts sind die Gliederungen unterschiedlich aufgebaut. Bei Anlagenprojekten wird im Besonderen auf Inbetriebnahme und Betrieb, Umweltschutz und Außeninbetriebnahme eingegangen. Bei der Software-Entwicklung müssen auch die verschiedenen Anwendersituationen berücksichtigt werden.

Egal ob Sie „klassisch“ oder „agil“ arbeiten, Sie benötigen die Wünsche des Auftraggebers. Je klarer, konkreter, messbarer und eindeutig formuliert, desto weniger tauchen Probleme während des Projekts auf.

Das Lastenheft ist die Grundlage für das Finden einer angemessen technischen Lösung, das im Pflichtenheft Eingang findet. Auf dieser Basis kann dann die Projektstrukturierung, Terminplanung und die Kalkulation aufbauen.

Max L. J. Wolf schreibt im GPM Blog zum Thema PM-Praxis. Er war Mitglied der Leitung der GPM Region München. Als Berater und Trainer für Projektmanagement hat er einen großen Einblick in die praktische Arbeit vieler Projekte in Deutschland. Er hat zahlreiche Artikel und Bücher z. B. zu kleinen Vorhaben, Projektmoderation und Zeitmanagement veröffentlicht.

m.wolf@gpm-ipma.de

Dagmar Duckhorn

25.01.2024 – 18:13

Leider funktionieren die alten Blog-Beiträge Teil 1-3 nicht mehr. Hätte ich sehr gerne gelesen...