Wo Menschen zusammenarbeiten, spielen weiche Faktoren immer eine Rolle. Doch der Fokus der Steuerungsinstrumente im Projektmanagement liegt meist auf harten Fakten: Strukturen, Prozesse und KPIs. Ihr Vorteil: Sie lassen sich klar definieren, leicht messen und in Handbüchern beschreiben. Ihr Nachteil: Sie funktionieren nur dann, wenn alle Beteiligten auch voller Überzeugung und mit ihrem Herzen dahinterstehen. Wird diese menschliche Seite außer Acht gelassen, kann Projektmanagement nicht nachhaltig erfolgreich sein.

Ein guter Weg, diesen menschlichen Faktor in den Griff zu bekommen, besteht darin, bei den Werten der Projektmitarbeiter und der Wertekultur von Organisationen anzusetzen. Denn darüber lässt sich herausarbeiten, wie gut die Bedürfnisse der Beteiligten in der Zusammenarbeit erfüllt werden und wie stark sich jeder mit dem Zweck und den Zielvorstellungen des Unternehmens bzw. des konkreten Projekts identifiziert – wichtige Voraussetzungen für das persönliche Engagement jedes Einzelnen.

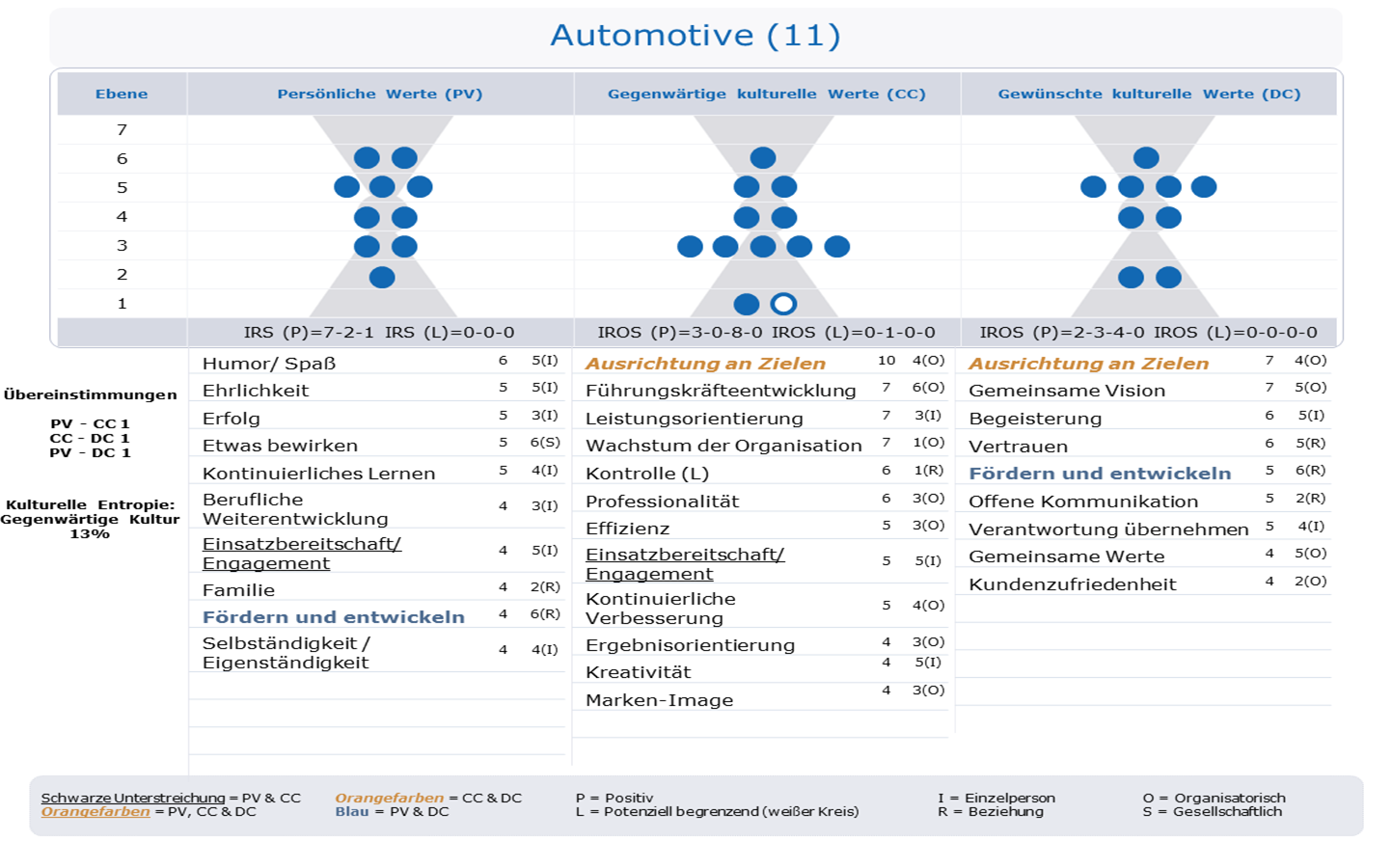

Werte sind allerdings schwer greifbar. Wir wissen aber, dass wir nur das managen können, was wir auch messen können. Deshalb benötigen wir eine Methode, Werte von Menschen, Teams und Organisationen messbar und damit besprechbar zu machen. Hier bietet das Methodeninstrumentarium der Cultural Transformation Tools (CTT) des Barrett Values Centre ein praxiserprobtes Instrument, das CTT Values Assessment Tool.

Werte von Menschen, Teams, Organisationen

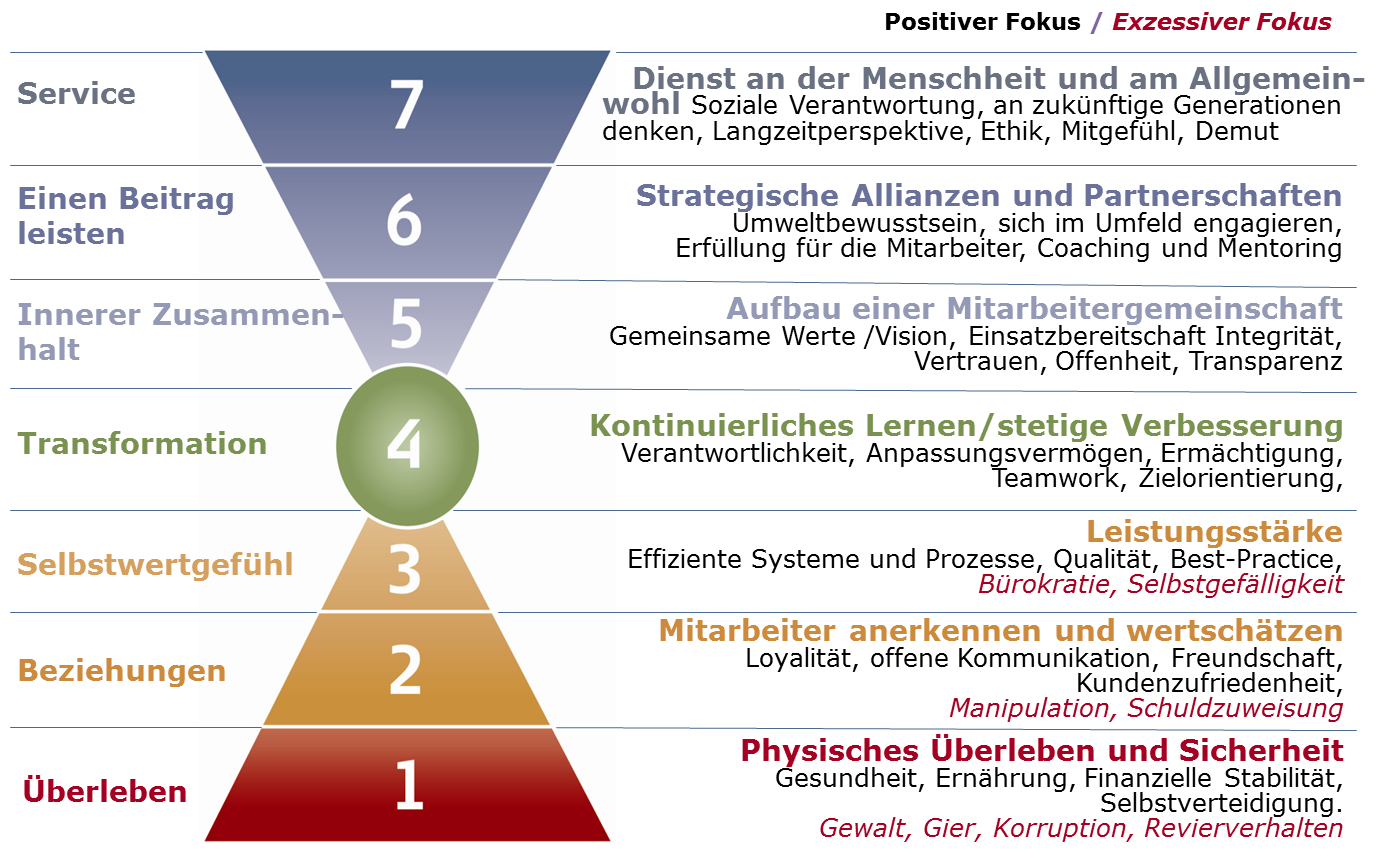

Dieses Werte-Assessment basiert auf einem Modell der sieben Bewusstseinsebenen, entwickelt von Richard Barrett in Anlehnung an die Maslowsche Bedürfnispyramide. Jede Ebene repräsentiert eine bestimmte Art von Bedürfnissen, denen wiederum bestimmte Werte zugeordnet sind. Denn unsere Bedürfnisse bestimmen, von welcher Ebene des Bewusstseins heraus wir gegenwärtig handeln und welche Werte daher für uns im Vordergrund stehen.

Auf den unteren Ebenen befinden sich Grundbedürfnisse:

Wir streben danach, sie zu erfüllen, um uns materiell und sozial sicherer, glücklicher und zufriedener zu fühlen. Sind diese Bedürfnisse aber gestillt – oder haben wir gelernt, mit Defiziten gut umzugehen –, dann spielen diese Werte für uns keine dominante Rolle mehr.

Dann folgen unsere Wachstumsbedürfnisse:

Wachstumsbedürfnisse sind quasi unstillbar, denn je mehr es uns gelingt, sie zu befriedigen, desto mehr streben wir nach „mehr davon“. Wir wünschen uns etwas, das uns innere Ausgeglichenheit, inneren Frieden und das zufriedene Gefühl, etwas auf der Welt geleistet zu haben, verschafft.

Keine Kommentare

Kommentare